股票交易

冗餘信息所扮演的角色

- 我們容易忽略在做投資選擇時應該考慮到的長期事實的另一個原因。是我們面對的信息太多了。TMI是“過多的信息”( too much information)的簡寫,在2000年年初成爲行話。TMI通常在打趣的時候作爲感嘆詞,在你被迫瞭解了有關某個人或某件不重要的事情等你並不在意的信息時會用到。

別期望在股市所採取的策略會帶來快速成功

- 還有一個源於代表性的有力的啓發式偏差。我們在直覺上相信心理上的輸人和輸出應該密切相關。長期來看那些銷售增長強勁(輸人)的公司應該伴隨收益和利潤率的增長(輸出)。我們相信持續的投人會比不持續的投入提供更大的預見性。

由信息超載引發的偏見

- 1959年,諾貝爾經濟學獎得主博學的赫伯特·西蒙(Herbert Simon) ,是最早的認真看待信息超載的專家。通過最簡單的公式,西蒙發現大量的信息不僅不能讓人做出好的決策,甚至可能會導致差勁的決策。這是因爲人類無法有效地處理大量的信息。

投資顧問在市場中地位

- 投資者通常用到的另一個小樣本決策方式是太相信“熱門’分析師。投資者和媒體總是被“熱門”分析師的表現所誘惑,即使這些表現只存在於短時間。基金經理或分析師如果給出了一兩個轟動一時的股票預測,或順利抓住了一次大的市場變動.他們就被認爲建立起了信用記錄,可以毫不費力地永遠追隨市場。

山投資組合保險和程序交易相互作用導致大跌

- 在1987年10月19日黑色星期一這一天,不可能發生的事情發生了:流動性完全蒸發了。股市一開盤就直線下跌,標普500的指數期貨沉重賣壓引領下跌,在第一單交易中就下跌了3.5%。每一位有經驗的投資者都在做空標普期貨。

對公司前景進行估值的標準方法是基於理性分析系統

- 對一家公司的前景進行估值的標準方法是基於理性分析系統。根據註冊金融分析師協會和幾乎所有該領域的學術培訓機構,都是教導分析師和基金經理採取理性的方式,通過查看一家公司所有重耍的基本面信息來判斷公司的價格。我們前面對此已經做過描述。這種培訓的書籍。

投資者盲信統計數據

- 有時候一個結論會因爲“小數法則”而顯得很荒謬。另一個由這種啓發式偏差導致反應過度的例子,是投資者盲信美聯儲或政府發佈的關於就業率、製造業產出、銀行系統的健康性、消費者價格指數、企業庫存以及其他的類似統計數據。這些報告常常會引發股市和債市較大的反應,尤其是在有壞消息的時候。

危險的決策捷徑

- 被鯊魚攻擊致死或被出故障的飛機碎片砸死,這兩者中哪一種導致死亡的概率更大?幸運的是大部分人都沒有經歷過這兩件事情,但如果問起這個問題,他們多半認爲前者的概率更高。這個答案是錯誤的。在美國,被出故障的飛機碎片砸死的人數大概是被鯊魚攻擊而死亡的人數的3倍。

研究者系統性高估了從小樣本中獲得結果的重要性

- 在代表性標題之下的一個特定的思維缺陷是特沃斯基和卡尼曼所說的“小數法則”。通過查閱心理學和教育類雜誌.他們發現研究者系統性高估了從小樣本中獲得結果的重要性。統計學的“大數法則”表明,大樣本會較好地代表其所囊括的人羣。比如,民意調查基本上是準確的,因爲調查的是大範圍的具有代表性的人羣。

證券分析的重要性

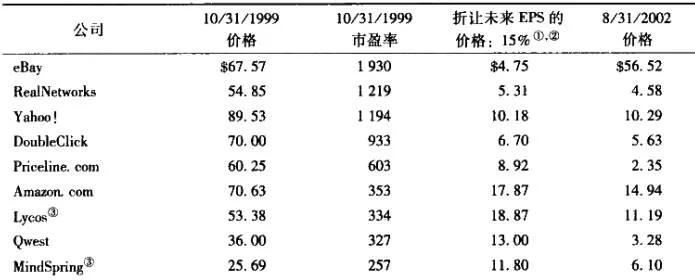

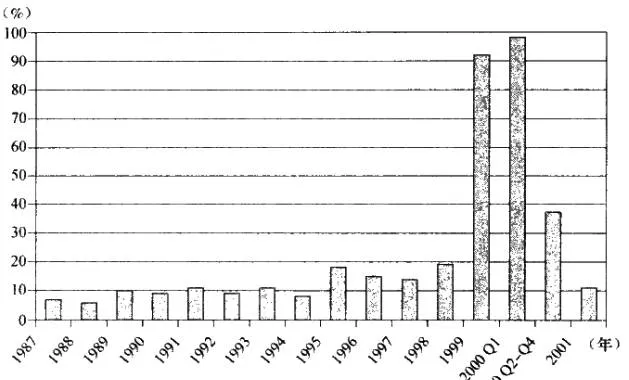

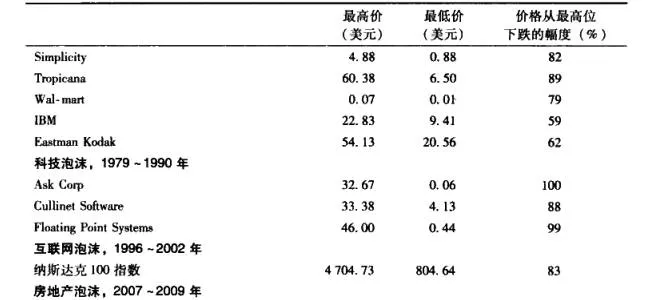

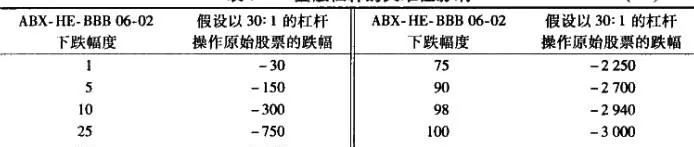

- 我們想知道分析師或基金經理會不會利用理性的估值模型來爲極高的股價辯護。幾乎所有人都說他們會,但是基本面模型可以允許的最大價格和市場最終的高價之間的巨大差別,讓這個問題變得清晰,如表2-1所示,模型實際上並不會成爲可接受的估值技術。看一看近些年那麼多分析師推薦的天價股票,格雷厄姆知道了肯定會搖頭。

風險判斷和收益與人們如何看待它相關

- 阿哈卡米和斯洛維奇的研究結果暗示人們,對一個行爲或一項技術的風險判斷和收益不僅與人們如何看待它相關,也與他們對這些事件的感受相關。如果人們有一個非常喜愛的想法或概念,他們會趨向於認爲其風險較低。因此情緒再一次進入場景中,這次允許感受去幹預和更改我們對風險的理性決定和選擇。

風險判斷和收益呈負相關性

- 情緒會讓我們對一隻股票或我們整個投資組合的風險視而不見嗎?投資學清楚地說明這種情況不會發生。畢竟,風險理論已經存在了50年,而且有數不清的抗風險防禦系統保護我們的投資組合免受風險的打擊。投資者、投資顧問以及投資4金都在使用有效市場理論和極其優勢的現代風險理論,他們認爲風險即波動性。

情緒對證券分析的影響

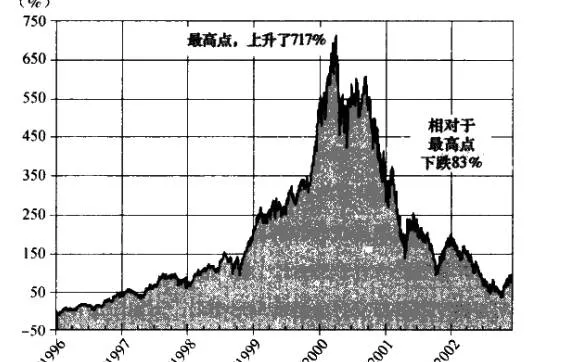

- 在本章中,我們看到在燃燒的股市和狂熱中以及環境改變、泡沫破裂時各種形式的情緒的強大作用,以及在面對迅速上升的恐懼與恐慌時,情緒的各種有力的表現形式。情緒啓發法既讓人覺得奇妙又感到可怕:人們驚歎於它的迅速、微妙和複雜;恐俱於其迷惑人的力從。

情緒傾向於在股市上升期改變人們評價

- 情緒傾向於在股市上升期改變人們評價的另一個原因是,我們傾向於高估一個正面或負面的事件或收益異動消息對股票和行業或對整個市場的影響的時間跨度。

價格會隨着新信息而迅速調整

- 發表於1969年,表明價格會隨着新信息而迅速調整的驚世之作,由四位有效市場瑕說的傑出研究者完成,他們分別是尤金·法瑪、勞倫斯·費希爾、邁克爾·詹森和理查德·羅爾(之後我們用英文縮寫FFJR代替他們)。他們分析了紐交所1926~1960年的所有的股票分拆情況。

有效市場假說投資表現測量方法應重新修訂

- 根據這一情況,在更好的統計學技術出現的時候,那些被認爲公正的專家們是否修正了他們的工作呢?當然沒有。儘管上面的證據顯示詹森關於證券基金研究的結論有嚴重的漏洞,但仍然被用於支持有效市場的主要前提。雖然法瑪、弗蘭奇和其他專家顯示資本資產定價模型的風險計算沒有價仇,這只是其中的一部分故事。

有效市場假說的致命要害

- 在第4章中,我們餚到了有效市場假說不可能長期打敗市場的壓倒性證據。現在我們更詳細地看看研究者最開始的工作,即那些“證明”沒有投資者可以打敗市場的工作。我可以肯定這些結果會讓某些人大喫一驚。

有效市場的另一個挑戰

- 有效市場似說的另一個主要的前提是,所有新出現的消息幾乎在瞬時就被分析,然後精確地反映在股價上,從而阻止投資者被市場反噬。

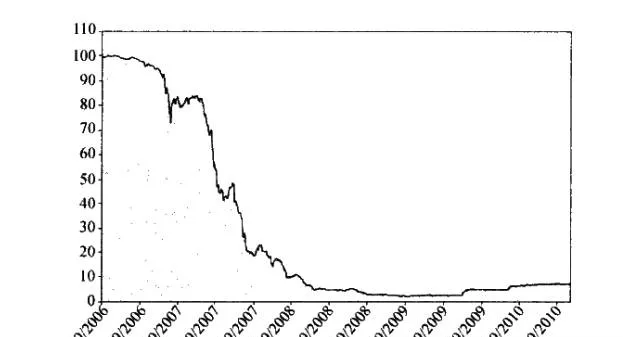

投資者爲LTCM擁有的高風險投資所支付的價格產生永久改變

- 也許有效市場假說的信徒終究不是上帝。LTCM在配對交易中的價差並不狹窄,它們擴大了。1998年,它所投資的幾乎所有市場都出現資產偏離安全性。記住,這家公司總是投資風險較高而非安全性較高的債券,而且缺少鼓安全的債券。雪上加霜的是,波動性顯示隨着波幅的增加,賣空活動迅速高漲。到5月份,亞洲小虎們的問題變得更糟了。

有效市場假說的另一個挑戰

- 有效市場假說面臨的另一個挑戰是它宣稱投資者羣體,即那些有專業知識、技術或方法的投資者,會始終如一地將股價保持在其應該在的位21。但我們看到的情況卻不是這樣。然而,有效市場假說給出了更強硬的表態:長期來看,沒有一個投資者羣體或任何投資策略能夠打敗大市。而錯誤就從這裏開始了。