我們發現,長期以來很多分析師預測的誤差高得讓人無法接受。40%的錯誤率是非常可怕的,這對基金經理和個人投資者來說太高了。記住,選股人相信他們可以在3%的預測範圍內微調,但研究顯示預測的平均失誤是這個範圍的13 倍。失誤率達到10%~15%已經無法讓人從普通的公司(收益增長是7%)或經營更一般的公司(收益增長在4%)中間篩選出成長型股票了(收益增長超過 20%)。那麼,當錯誤率高達40%以上會怎樣呢?

調低公司每股收益的預期來減少大比例的失誤並不能完全消除這個問題,失誤率還是高於。更嚴重的是,分析師常常犯錯。圖8-2顯示,只有30%的分析師預測的數據落在了公告收益的5%波動範圍內。記住,很多分析師認爲這個 5%的區間太寬了。如果預測的結果處在5%的區間之外,對那些依賴於精確預測的選股人來說就有大麻煩了。

不幸的是,事情並沒有到此爲止。機構的預測結果同樣很糟糕;2010年的最新研究(以及1973~1996年期間的一項較早期的研究)顯示,那些投資者支付了最高費用、被認爲預測精準的機構與那些看上去不善於預的機構的預測精確度相差不大。如果收益預測不能精確到讓人們從成長型股票中篩掉表現一般的公司,那麼爲什麼要爲:“預測精”的公司支付額外的溢價?

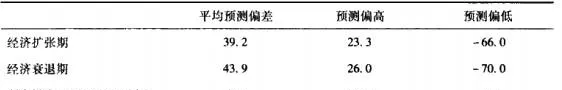

最後我們來查看分析師預測的另外兩個問題:第一個問題是,預測的失誤率不是源於經濟週期,分析師預測的失誤率在經濟的任何階段都很高;第二,也是最重要的方面,分析師的預測極度樂觀,他們預測的失誤率不僅很高,還一直趨向於高估未來收益。在這種情況下,如果你因此溢價買人了股票就很不幸。極高的預測失誤率與分析師的樂觀結合在一起,出現災難的可能性就很大。我們已經知道,只要理論上非常精準的預測出現了微小的“誤差”,都會造成拋售潮,其股價下趺的比例是預測誤差比例的5~10倍以上。

預測失誤的級別和頻率,讓人不得不懷疑很多根據精確調整的未來收益來選股的重要投資方法是否有效。在第2章我們看到收益預期對衆多的股票估值方法來說很重要。由約翰.伯爾.威廉斯(JohnBurr Williams)建立起來的內在價值理論,是基於預期收益、現金流或分紅來預測20年或更長時間以後的價值。投資的增長和動量流派(The growth and momentum schools of investing)同樣需要精細的校準,他們通過對未來很多年的精確預測來調整應該支付的股價。複雜度越高,所需要的收益可見度越高。

如果年均預測失誤率是40%,那麼通過十年期的預測來獲得鉅額投資回報的概率看上去非常小。在這一點上有兩個問題可能會被提及:第一,有效市場理論家和安卓式的分析是否會毫無誤差地精確處理信息,讓股價維持在應有的水平。前面給出的圖表顯示出分析師用於預測的信息處理過程非常不準確。以我們查看過的結果爲例,如果在分析過程中各種嚴重錯誤不斷出現,那還有什麼可以維持市場的效率?第二,我們在過去超過30年時間裏的數據中可以看到,分析師不會從自身的錯誤中學習。如果說理性投資者會做出即時的調整,以維持市場的效率,那爲什麼這一點沒有實現?不幸的是,本章出現了很多黑天鵝,但爲了保護有效市場假說理論,預測失誤被再一次貼上”異常”的標籤。這引出了另一個心理學指導原則。

心理學指導原則13:目前大部分證分析要求的精準預是分析師無法給予的。應盡避免使用基於這類精程度的分析方法。