擇時

季節性因素和股票價格

- 商品交易者爲金融市場帶來了一個獨特的觀察角度,多年來普遍的看法是,商品價格受季節因素的影響。我會推薦給你一本我的書——《確定性商品交易:季節性因素如何影響商品價格(SureThingCommodityTrading:HowSeasonalFactorsInfluenceCommodityPrices),寫於1973年。

炒股不要急於買進

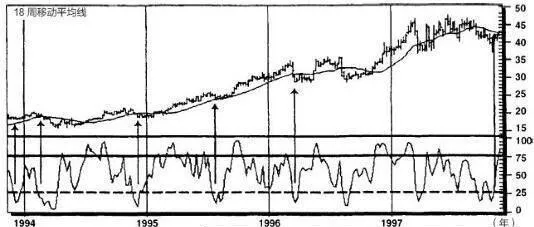

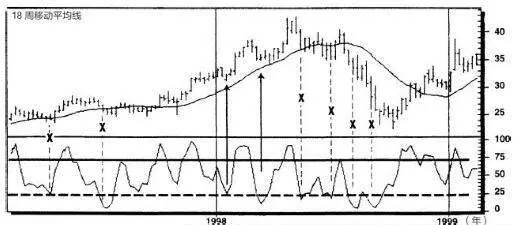

- 圖9-10中菲利普·莫里斯(PhilipMorris)公司股價走勢圖顯示,情緒指標指示了很多買進機會。按這些指標操作很多情況下都會賺錢,直到1999年集體訴訟使該公司股價暴跌。請注意,沒有出現能採取行動的買點,因爲周收盤價都低於18周移動平均線。

進一步瞭解情緒指標

- 進一步瞭解情緒指標相信現在你應該知道,我們找到了真正有價值的指標。你可能會問,有沒有辦法可以過濾掉這個指標發出的一些不太適當的預測呢?當然,方法是有的,但是別指望可以避開所有的雷區,因爲這永遠不可能。作爲股票的長期投資者,我注意到,整體行情走勢將要上漲時,會出現25%的最佳買進信號。

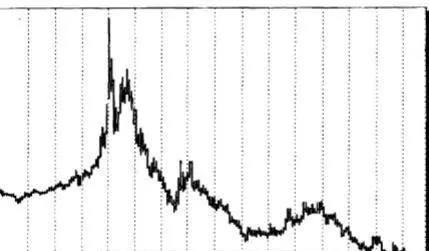

自取滅亡的形態是什麼樣的?

- 我要讓你看一張自取滅亡的型態。這麼多年來,我發現這張簡單的線型圖十分可靠。坦白說,我沒有靠着這種線型圖賺過錢,卻用這種圖表避免賠錢——不賠錢同樣也很重要。1962年,我第一次在糖價圖表中看到這種型態。從長期來看,砂糖曾經出現過驚人漲勢,讓人極爲愉快地賺到大錢,看來糖價似乎不可能下跌。

資金管理的方法:總有一種適合你

- 資金管理可以有多種方法,也有許多準則可遵循。但是,所有優越的投資資金管理系統都有一個共同的宗旨:在賺錢時,增加交易單位、合約或股數;在虧損時,減少它們的數量。這是正確的資金管理技術的本質,這個基本道理可以通過多種方式實現。我下面要說明資金管理系統的幾種主要方法,希望你能找到適合你的。

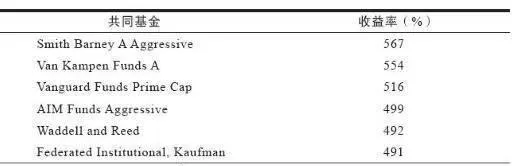

如何瞭解基金的操作狀況?

- 每星期五,你可以瞭解大型投資機構買什麼股票。這一天,《投資人日報》會揭露最大型共同基金25只大的持股。你可以很方便地看出這些基金持有什麼股票,也可以很方便地找出值得長期投資的股票,放在我們的各種評價模型中研究。

股價上漲的原因有什麼?

- 就我所知,只有兩個原因會使股價上漲。第一個原因是公司的名聲提高,成爲有關新展望與潛在獲利的報道題材。大家喜歡新事物與創新,投資人總是尋找市場上最新的創新,認爲這樣會推升股價。

股價上漲的另外原因有什麼?

- 股價上漲的第二個原因比較穩定,就是公司賺錢。公司賺錢,股價就會上漲,多麼新奇的概念!看盈餘比率之類的指標有很多種方法,但是我認爲,利用這種指標最重要的方法,是看盈餘是不規則還是持續一貫。你應該已經知道,投資人喜歡持續一貫,以消除對未來的問題和恐懼,市場厭惡未知數,厭惡一切不可靠的東西。

最好的投資目標有什麼?如何選擇投資目標?

- 我們的目標不是要在個別決定中大賺一票,而是找出能夠持續賺錢的方法,然後持續採用這種方法。如果我們可以打敗大盤,就勝過華爾街80%最高明的專家,長期就能賺到大筆財富,這樣我就很滿足了!那麼要怎麼達成這種目標?這種投資其實只有兩個重點。第一,找到顯然會勝過大盤、會上漲、會讓投資人得到報酬的股票。

如何“折價”買股票?案例分析

- 因爲題材、謠言、消息和整體市場狀況的關係,連盈餘持續成長的好股都可能漲漲跌跌。買進這種股票最好的時機,是這種股票處在我所說的“折價”狀況時。我說的折價是相對於公司的盈餘而言。我們要尋找的型態是盈餘持續增加,目前的年度盈餘數字高於一季前揭露的金額,也就是公司仍然賺錢,盈餘成長率繼續增加的情況。

資金管理中好的、壞的或醜陋的方面

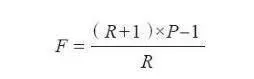

- 我用這個公式創造出了驚人的交易成績。在很短的時間內,我以很少的資金起家,到財富飆升,成爲現實生活中的傳奇人物。我的方法是根據凱利公式來計算動用多少比率的資金,再除以保證金金額。

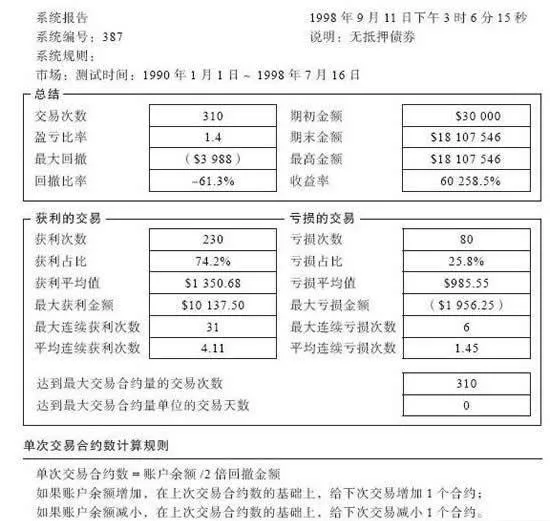

瑞恩·瓊斯和固定比率交易法

- 我的另一位朋友瑞恩·瓊斯(RyanJones),也在試圖解決資金管理的問題,就像着了迷一樣。他最初是我研討會的學生,後來我去參加他關於我最喜歡的資金管理方面的研討會。瑞恩很深入地思考了這個問題,並花費了數千美元,研究出一種稱爲固定比率交易法(fixedfractionaltrading)的解決方案。

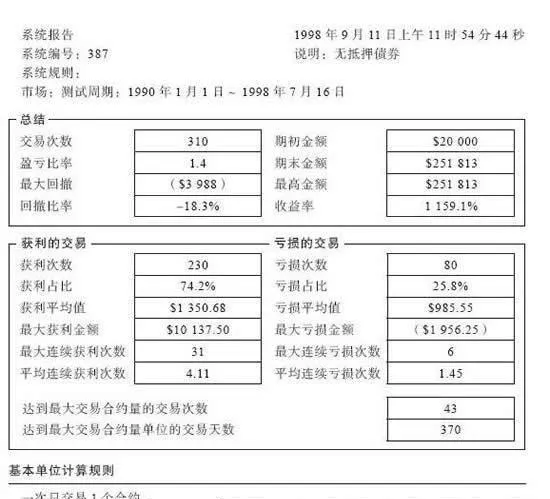

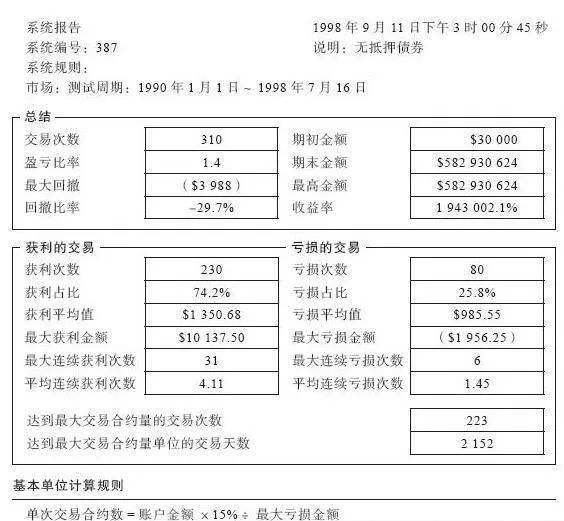

展望新的方向:資產的回撤

- 展望新的方向:資產的回撤我的交易經歷伴隨着驚人的波動蹣跚前行,我們繼續尋找能夠改進的方法,可以避免交易過程中的上下浮動。通過研究,我們得出一個基本的觀點,就是我們需要公式來知道下一次交易應該交易多少份合約或股數。其中一個方法是用賬戶餘額除以保證金再加上過去該方法在歷史上出現過的最大回撤。這個方法很有道理。

現在我對最大虧損金額的交易此類問題的解決方案

- 在與拉爾夫和瑞恩交談中,我知道了導致賬戶金額劇烈波動的原因,不是系統的準確率,也不是盈虧比率或回撤,而是最大虧損金額的交易。我來解釋一下,這是一個非常重要的概念。在開發投資方法中,我們很容易欺騙自己,創造了準確率90%的方法,能爲我們賺大錢,但最終也會害死我們。

比較穩妥短期投機方法

- 聲名狼藉的投機者傑西·利弗莫爾(JessLivermore)總結得非常好,他寫道:“我相信這樣是比較穩妥的說法,即短期投機虧損的錢很少,相比之下那些放任投資不管的投資人虧損的金額是極爲驚人的。明智的投資人會立刻行動,所以能夠將虧損控制在最低水平。

投資什麼股票

- 投資什麼股票我認爲可以穩當地說,幾乎所有的股市投資策略都可以歸類爲兩種。第一種似乎最受歡迎,這種策略包括購買熱門股、流行股、大家茶餘飯後都會討論的股票,以及新聞媒體傳播的股票。第二種是避開熱門股的策略。 投資什麼股票未來永遠會有熱門股——一些股票上漲超過其他股票。熱門股就是這樣。

如何增加你的投資回報:第一個規則

- 與大衆普遍接受的觀念反其道而行,對一些人而言是一種巨大的財富。——弗朗西斯·斯科特·菲茨傑拉德·基大部分投資者都搞錯了:他們認爲投資只是找到一兩隻熱門股,或是找到極好的不動產,買下來再賣出,得到可觀的利潤。其實這並不是投資世界中真正賺錢的方式。事實根本不是這樣,其實投資是讓你的資本獲得回報的生意。

傳統經濟與新興經濟

- 歷史學家思考過去,投資者思考未來。……其中一方獲利遠超另一方。新興經濟應該解決人類的所有問題。銷售、市場與企業生存的所有活動,幾乎永遠都會劇烈變化。新興經濟承諾帶來徹底的創新,同時推翻過去的規則,這些使我們的生活變得更加輕鬆,使投資者變得更富有。對此,我似曾相識。

持續下注一貫歸票會得到報酬

- 我十分願意看見羣衆追逐當時的熱門股,參與他們所說的“趨勢投資”的遊戲——希望有人比他們更傻,會以更高的價格買走他們用高價購買的股票。這就是這種遊戲的真諦;他們尋找令人激動的、具備煽動性故事的股票,這樣通常只會讓投資者離賺錢越來越遠。只有一種方法可以把錢拿回來,就是股價的軌跡繼續上漲。

如何增加你的投資回報:最好的投資目標

- 最好的投資目標我們的目標不是要在單個的決策中大賺一票。而是找出能夠持續賺錢的方法,然後持續地使用這種方法。如果我們可以打敗指數,我們就打敗了80%的華爾街聰明的頭腦,並隨着時間積累財富。我很高興這樣做。最好的投資目標那麼要怎樣達成這個目標呢?這種投資其實只有兩個方面。