學術界的閃電戰

對大部分基金經理和分析師來說,學術界人士並沒有滿足於已經摘得理論桂冠的無可爭議的勝利。從20世紀60年代中期開始,當研究者詢問那些信奉基本面分析的絕大多數華爾街專家的平均回報是否高於市場回報時,發起了一個更加野心勃勃的行動。

基本面學派認爲一家公司的價值是通過嚴格分析其銷售、收益、分紅預期、財務實力、競爭力以及其他相關的數據後才能做出決定。基本面分析師在大學以及就讀研究生期間學過各種複雜的方法,接受過應用訓練,而且他們的知識面在日常工作應用中獲得了拓展。這種分析方法在證券基金、銀行信託部門、養老基金、投資顧間以及大部分經紀人那裏得到了大量運用。

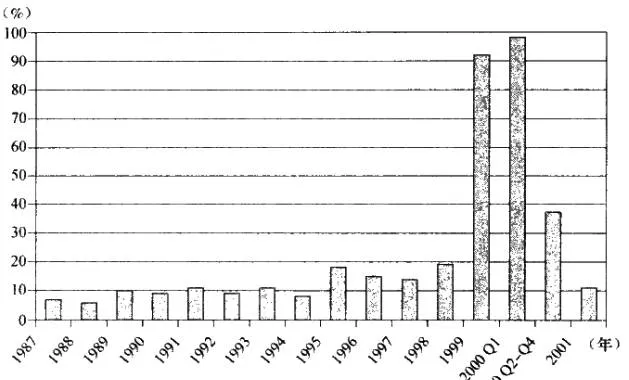

儘管基金經理的證書毫無瑕疵.但他們過去多年的交易記錄只能用“不盡如人意”來概括。最早的一篇關於基金經理的回報的研究是山美國證交會(SEC)開展的。該研究報告統計了20世紀20年代末到30年代中期投資公司的表現。報告寫道:“結果可以很明確地概括爲,投資管理行業(封閉式基金)的表現完全低於領先的普通股股票指數的表現,可能也比1927~1935年指數的表現要差。”美國經濟學家和商業人士阿爾弗雷德·考利斯(Alfred Cowles)創立了考爾斯經濟研究委員會和《讓威經濟學》期刊,他分析了1933年投資專業人士的表現,得到的結論是從金經理沒能跑贏大市。這份研究在1994年進行過更新,但結果沒變。

20世紀60年代到70年代,有很多關於基金經理的投資表現平平的學術研究發表出來,其中最詳盡、最具有殺傷力的研究是由沃頓商學院的愛爾文·弗蘭德(Irwin Friend)、馬歇爾·布含姆( Marshall Blume)和吉恩·克羅基特( Jean Crockett)發表的。這份報告在專家學者和職業投資人中間被廣泛傳閱和討論。報告顯示,從1960年1月到1968年6月30日,136家基金的年均問報是10.6%,而同期紐交所股票的年平均回報是12.4%。

也許基本面專家對他們表現不佳感到困惑,專業學者可能不這麼認爲。從20世紀60年代中期開始,學術界將他們研究的方向從技術分析轉向基本面分析,研究拓展到證券基金和其他專業投資者的回報表現。他們絕大部分人都贊同證券分析。教授們再次證明,基金和其他大型資產管理人的表現低於大市。

金融學理論界有一股力量在指控有效市場假說違背了大多數人的常識,包括諾貝爾獎獲得者馬歇爾·布魯姆、默頓·米勒(Merton Miller)、威廉·夏普(William Sharpe)、邁倫·斯科爾斯(Myron Scholes)以及其他著名的學者如尤金·法瑪和理查德·羅爾(RichardRoll)教授。

專家的分析被證明他們對待基本面操作者的態度和對待技術分析師一樣嚴厲,其他主流的觀點也受到粗暴對待。專家們沒有發現在投資組合的高換手率能夠導致優異表現這一廣泛接受的觀點之中的聯繫。快速換手不會改善收益,而看上去卻會慢慢侵蝕回報。儘管收取高昂認購費的證券基金聲稱他們能夠帶來更好的回報,但同樣也沒有發現回報表現與認購費之間的相關性。總之,報告明確表示:證券基金的回報表現低於大市。

這些結果對那些喜歡告訴客戶他們可以提供優異表現的基金經理來說可不那麼舒服。證券基金經理的表現不僅低於大市,如果我們用專家所定義的風險加以調整,他們的經營水平常常更梢糕。那時,基金經理表現差勁得就像印加軍隊在弗朗西斯科·皮薩羅可怕的大炮和騎兵下潰不成軍。但就像我們將會看到的,用計算機這匹“戰馬”推翻原有的意識形態,與支配一個理論世界是兩碼事。