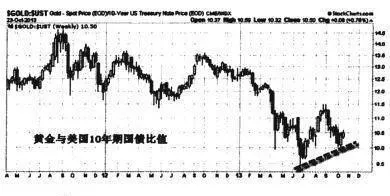

我們先看黃金和美債的關係,下囝是美國10年期國債價格,我們看到如果黃金已經走弱,則市場應該追捧債券而不是追捧黃金。所以你看到這個比值的K線不斷往下走,說明債券走得比黃金要強,黃金走得比較弱。

也就是說如果一位投資者在債券和黃金之間,他很有可能選擇債券而不是黃金,圖6-6看得比較清楚。

如果比值上意味這個時候市場會偏向黃金,而不是債券。債券是一個比較好的投資品種,應該是一個比較好的保值品種。現在從這個比值來看,從2011年開始市場絕大部分時間選擇了債券,但2013年2季度以後似乎更多選擇了黃金,我們可以看到近期比值的價格低點在逐步上移。如果我們把黃金與股指相比,估計你會發現市場選擇的是股票,黃金整體還是偏弱。但這次走弱會逐步演變成80年代或者90年代的那種弱勢下行呢,還是說黃金會像2008年那樣最終因爲紙幣的泡沫而漲上去了呢?現在我們很難判斷得出一個確定的結論。所以當我們覺得模棱兩可的時候,往往意味着此時市場的風險跟機會同等,或者說可能風險更大。爲什麼這麼講?因爲實際上我們一開始交易就虧損了,開倉入場以後,最終離場前是盈還是虧我們還不知道。但如果是按照50%的概率來計算,我們已經發生了虧損,因爲我們要繳納交易的手續費、點差和隔夜費等。就算保本離場,你也虧錢了,因爲輸了時間。既然在市場裏虧損的機會要大於獲利的機會,那麼入場前一定要尋找並等待確定的贏利機會。

就這一點,我們可以學習這次高盛和美林銀行的市場操作行爲。他們當時並不是聚集了相當於400噸黃金的資金,當然算上槓杆則不需要這麼多錢去做空,不是拿錢去死砸,他也是先試盤。而且高盛還提前給他的客戶們發了通告,希望大家撤離黃金市場,建議客戶清空多頭倉位。但是我們知道高盛以坑自己的客戶出名。2008年的金融危機就是他收了大空頭保爾森的錢,然後找了荷蘭銀行、比利時富通和德意志銀行去買那些垃圾債券,當然它也提前把這些垃圾債券包裝好了,並給了很高的評級,評級機構也是托兒,這樣拉了這三家歐洲銀行入局。最終的結果是荷蘭銀行被分拆,比利時富通出售自己的一部分資產給了中國平安,當然平安後來也發現自己買的資產很垃圾。高盛後來發佈的聲明裏提到:商業和道徳無關。而這次高盛讓自己的客戶先走,它來掩護斷後做法似乎不是它的風格。實際上我們如果反過來看,是否可以理解爲高盛讓它的客戶撤退就是讓客戶自己拿錢去試盤。耽是客戶賣出黃金多頭合約的時候,高盛可以觀察,它的幾個大客戶如果賣出,黃金的價格有沒有被砸下去?如果發現市場上的買盤很猶豫不是那麼強勁的話,那麼當價格滑到了臨界點的時候,高盛和美林只需要不到20億美元即可將金價砸穿1520美元,這個位置被跌破會觸發很多自動止損程序。因爲高盛本身又是一個經紀商,所以它可以看到它的客戶們把止損設在哪個區間。它只要把價格砸過這個止損區間,那麼剩下的事情就變得簡單了,因爲往下都是計算機自動執行止損,而它就可以準備平空單,獲利平倉離場。然而,在隨後黃金SPDR公佈的二季度持倉排行榜裏,高盛赫然位居第七位!也就是說,它砸完盤後大舉做多,在2013年6月前大量買入了黃金合約。老話講,天不怕,地不怕,就怕流氓有文化,可能就是指的高盛這樣的公司。