我們來討論級別問題,這個問題最容易造成讀者誤解。

一個最簡單的例子,三個5分鐘級別的走勢重疊構成一個30分鐘走勢中樞。站在30分鐘級別的角度,5分鐘的走勢都可以看成是一個線段,沒有內部結構,線段的高低點對應5分鐘走勢的高低點。而站在5分鐘的次級別即1分鐘上看,每段5分鐘的高低點都不絕對是在5分鐘走勢的結束或開始位置。當然,按1分鐘的級別用結合律重新組合,總能讓高低點分別在開始或結束的位置。但站在分筆的級別上,這又不行了。爲什麼?因爲當我們用1分鐘級別重新組合時,其實就把分筆上的級別都看成沒有結構的線段了。這個原則是必須明確的。假如你決定用30分鐘來操作和觀察分析時,其實就已經先假定把所有完成的5分鐘走勢都看成線段了。

注意,這裏和區間套定理是沒有衝突的。當30分鐘走勢進入背馳段,爲了更精細地定位,要用倍數更大的顯微鏡去看這段走勢,這是極爲自然的。只要知道應該在什麼時候用什麼倍數的顯微鏡去看就可以。

再例如,在看30分鐘的第三類買賣點時,由於要涉及次級別5分鐘的判斷問題,所以那時候就不能只用30分鐘級別的顯微鏡,同樣要轉換成5分鐘的。但無論這些顯微鏡如何轉換,一個原則是不變的,就是當你用一個級別的顯微鏡時,就等於先把次級別的走勢當成線段了,也就是說次級別不在該級別的觀察中。

當然,有最精細、最嚴格的方法,就是從最低級別的分筆中逐步組合分析上來,這樣就不存在上面的問題,但這樣做太累,而且毫無必要。理論是用來使用的,只要不違反理論的基礎與絕對性,當然要選擇更簡單的用法。對這個問題,必須要了解,否則一下30分鐘,一下1分鐘,一下又年線,非把自己換暈了。

至於第一、第二、第三類買賣點,歸根結底都可以歸結到第一類買賣點上,只是級別不同。那麼爲什麼不只說第一類買賣點?因爲這樣就會涉及不同的級別,等於同時用不同級別的顯微鏡去看,實際用起來很亂。不同級別的買賣點意義是不同的,因此要統一在一個級別上研究,這樣纔有三類買賣點的分別。

當然,最充分、精細的操作,就是按分筆走勢確定的買賣點,這樣所有波動的最細微波動都可以把握了。實際上這是不可能的,因爲人需要反應的時間,有交易成本,等等。忽略掉某些波動,按更大的級別統一操作,是客觀條件的必然要求。因此三類買賣點都不能偏廢,不能說哪一個更重要,站在同一級別上,三者都重要。

第一類買賣點,就是該級別走勢的背馳點,這足以應付最大多數的情況。但是有一種情況是無法應付的,這就是前面反覆強調的小級別轉大級別的情況。爲什麼?因爲當小級別走勢出現背馳時,並沒有觸及該級別的第一類買賣點,所以就無需操作。對這種情況,需要第二類買賣點來補充。第二類買賣點不是專門針對這小轉大情況的,一般來說,從高點一次級別向下後,一次級別向上,如果不創新高或者盤整背馳,都構成第二類賣點。買點的情況反過來就是了。

在有第一類買賣點的情況下,第一類買賣點是最佳的,第二類買賣點只是一個補充。但在小級別轉大級別的情況下,第二類買賣點就是最佳的,因爲在這種情況下可能沒有該級別的第一類買賣點。

第二類買賣點,站在走勢中樞形成的角度來看,其意義就是必然要形成更大級別的走勢中樞,因爲後面至少還有一段次級別且必然與前兩段有重疊。

第三類買賣點,其意義就是對付走勢中樞結束的。一個級別的走勢中樞結束,無非面對兩種情況,即轉成更大的走勢中樞,或上漲下跌直到形成新的該級別走勢中樞。

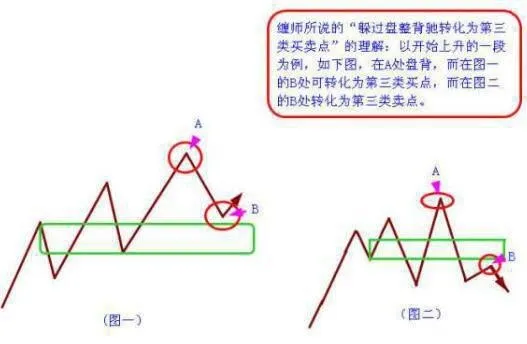

第三類買賣點就是告訴我們什麼時候發生這種事情的,而在第二、第三買賣點之間,都是走勢中樞震盪,這時候是不會有該級別的買賣點的,因此如果參與其中的買賣,用的都是低級別的買賣點。

實際操作中,最乾脆的做法就是不參與走勢中樞震盪,只在預先設定的買賣點上買賣。但對於大資金來說,或者對於有足夠操作時間和熟練度的資金來說,走勢中樞震盪也是可以參與的,而且如果走勢中樞級別足夠,其產生的利潤往往更大而且更穩定。

在趨勢的情況下,一般小級別的買賣點並非一定要參與。但如果技術特別好或資金量很大,同樣也可以參與,這是提高資金利用率,加快成本變爲0或增加籌碼的過程。當然,參與這種小級別的震盪波動,與該級別能容納的資金量有關。這就涉及倉位調整、加減籌碼的過程,這個問題後面再展來說。