你還記得過去把投資當作一件趣事的那些日子嗎?我記得。對我來說,20世紀60年代末的紐約金碧輝煌,那時我20來歲,正當年。我是在股市泡沫破滅(Go-Go Bubble)的前一年開始從事分析師的工作。我們購買的所有股票都在上漲,而且不只上漲20%或30%;甚至,對這種漲幅都不屑一顧,並且感嘆到得到如此的收益簡直就是對資金的浪費。計算機服務公司、醫療保健、半導體公司股票和很多能上漲10倍、20倍甚至100倍的股票,纔是我們的最愛。我們都將變得很富有,或者說我和其他年輕的同事們在接下來沼個月裏都抱有這種不切實際的期待。

我們那時是新生代,對市場非常陌生,經常嘲笑那些只買藍籌股和提醒我們在市場見底之前趕緊出售股票的守舊派。他們難道沒有意識到牛市纔剛剛開始嗎?越來越多的分析師開始推薦熱門股票,而所有大證券基金也紛紛買人熱門股,基金淨值迅速稅升。這一次和20世紀20年代的那次一樣,所有人都開始買賣股票。隨着股市不斷創出新高,我們的幸福感延綿不止。

那時候我的一位朋友(就叫他蒂姆好了)參加了一項小組活動,他聲稱要通過活動達到自我改正的目的,但從聊天中可以看出,其實他更想認識新的有趣的女人。不管當時的情形如何,火熱的股市永遠是小組的談資。蒂姆聰明,口才又好,總喜歡錶達自己的觀點.很快就成了焦點人物。這個由心理分析師(他本人也是個貪心的投資者)主導的小組討論逐漸演變成了選股討論會。其中的一個組員,一個缺乏自信心的中年商人,認爲自己是金融上的失敗者。他聽從了蒂姆對股票的建議——當股價翻倍的時候,股價還會繼續翻倍,再翻倍,讓他一下子就變成了成功的商人,一個千萬富翁。他變得非常自信,甚至讓蒂姆感到自己在小組中的地位受到了威脅。

但這位商人新發現的金融帝國並沒有持續多長時間。很快市場開始急轉直下,他的保證金倉位很重。當那個“股票識別法則”不靈時,他破產了。蒂姆也不得不將那位商人作爲答謝的伯爵名錶原物奉還。那時我的這位朋友轉戰到曼哈頓第一大道的酒吧.他希望那裏可以爲他提供自我價值的實現感。但我們仍然充滿信心,認定市場下跌只是一個快速修正過程。我們所投資的股票。不像其他投資者投資的股票,我們的股票是實實在在的,一定會上漲得更高……

可惜,我們中間沒有人從股市逃走。

最終,很多朋友的獲利損失殆盡,本金也嚴重縮水。隨着市場繼續下行,我慢慢想起我是一個價值分析師,於是我帶着僅有的一點獲利以及新長出的潰瘍(結果證明這只是神經太緊張了)離開了股市。但從中我學到了一課.即股市的上漲很波瀾壯闊,但牛市的結束令人毛骨悚然。儘管我受過訓練.對泡沫也有所瞭解,但我還是被市場打敗了。

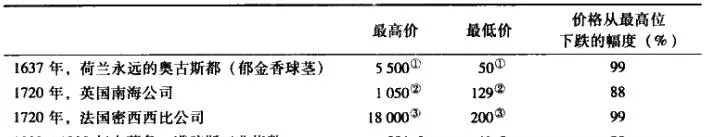

儘管股價在上升的過程中帶來了幾乎無窮盡的快樂,但泡沫一旦被戳破,就像是跌人了但丁筆下的第八層地獄。並只,泡沫並非只是股市偏離正常軌道這樣的隨機事件,像我們將會看見的那樣,泡沫與市場行爲是一個整體。它們顯著放大了市場的過度反應,而且永遠在和投資者的最大收益背道而馳。泡沫生成機制以及泡沫破裂時市場的反應,長期來餚非常一致。遺憾的是,人們往往不善於從錯誤中學習。

考慮一下這種情形。

在將近兩個月的時間裏,市場成交址持續單邊上升,隨着市場的每一次修正,投資者近乎普遍的信心,從認爲市場註定會再次創新高到開始對其產生懷疑。當反彈一次次失敗,這種懷疑就變成了深深的焦慮。這一次事情會很不同嗎?