無論是觀看奧運,還是收聽其他體育比賽實況。記者們最常提到的一個問題就是:“你如何看待這場比賽?你認爲自己能拿到金牌嗎?”而被採訪者的回答似乎也千篇一律:他們最關心的是比賽過程,而不是結果。投資這場競爭也不例外。儘管我們不能控制結果,但我們可以控制過程。當然,最重要的還是結果,但只要關注過程,必然會提高我們得到好結果的可能性。

我認爲,體育比賽和投資的相似性是不言而喻的。我們身處一個癡迷於結果但卻無法控制結果的行業。不過,我們可以而且必須控制我們的投資過程。這就是我們必須關注的焦點。我們不可能去控制投資的回報,風險管理更是捕風捉影的事情,但我們可以用自己的理性和智慧去影響過程。

過程心理

關注過程而不是結果,對於投資來講是至關重要的。在我們這個世界裏,結果是高度不穩定的,因爲它們與時間的推移密不可分。因此,我們極有可能對未來5年作出“正確”判斷,而對未來6個月作出“錯誤”結論,抑或反之。

結果偏向

人們經常會按最終結果來判斷以前作出的決策,而不是這個決策基於當時已知信息所具有的質量。例如,英國議會曾規定,如果你在開汽車時打電話,撞死人和沒撞死人的判決結果是完全不一樣的。

喬納森•巴倫和約翰•荷西曾在1988年通過一系列試驗對結果偏向問題進行了檢驗。例如,他們要求試驗對象就外科醫生對如下病例的決策過程(而非結果)的合理性進行評價:

一名55歲的男性患有心臟病。由於胸部疼痛,他只能停止工作。他非常喜歡自己的工作,因而不想放棄。此外,疼痛也影響到生活的其他方面,比如外出旅行和休閒。一種搭橋手術可以緩解疼痛感,並可以把他的壽命延長到65-70歲。但是,8%的病人會直接因手術而死亡。他的主治醫生決策實施手術。手術取得了成功。之後,試驗對象需要根據如下標準,對醫生實施手術的決策進行評價:

3—完全正確,而不實施手術的決策則是完全不可原諒的;

2—考慮到各方面因素,決策正確;

1—正確,但相反的決策也可能是合理的;

0—該決策及其相反決策都有道理;

-1—不正確,但並非毫無理由;

-2—考慮到各方面因素,決策不正確;

-3—不正確,但並非不可原諒。

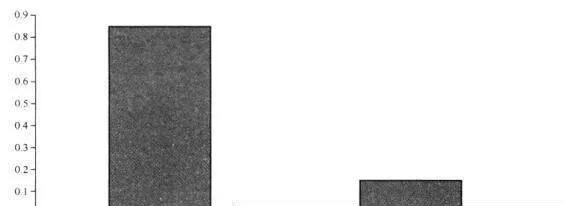

圖16-1 對手術決策合理性的平均評分

此外,他們還讓試驗對象在另一種情況下對相同的決策進行評價,即:手術失敗,患者死亡。現在,醫生手術決策的正確性就應該不再取決於結果,因爲醫生在手術之前根本就不可能知道結果。但是,圖16-1則表明,對醫生手術決策的評價卻明顯依賴於結果。

這種對結果的迷戀以及結果偏向的影響在現實世界中隨處可見。