人們不喜歡接納定律模型的關鍵原因之一,就是他們太過於相信自己的能力了。價值投資也一樣。因此,投資者往往會對很多簡單易行的規則置若罔聞,比如,買進MSCI按PE評價排名在最後20%的股票。相反,他們倒是更喜歡依賴於自己的選股能力(儘管他們的能力根本就無從得知)。

對自身控制力和知識的錯覺共同促成了這種過度自信。知識錯覺讓我們感到,因爲我們掌握了知識,就一定要作出超人一等的決定。在直覺上,我們很容易會認爲,擁有更多的信息會讓你作出更合理的決策。但是,更多的證據已經揭露出這個觀點的缺陷。現實的情況似乎告訴我們,更多的信息並不等於更好的信息。投資者經常會遇到信息提取問題—也就是說,在紛繁雜亂的噪聲之間提煉出有價值的元素。

控制的錯覺同樣罪不可赦。我們都是神奇思維的專家—即,我們總以爲能左右實際上根本就不能左右的事情。普林斯頓大學心理學家艾米麗•普羅寧等人在2006年發表了一篇論文,對這種行爲的諸多方面進行了探索。在一項實驗中,他們告訴參與者,實驗的目的是研究巫毒術。參與者每兩人爲一組(其中一個爲實驗主持者,這個人要麼是個讓人喜歡的人,要麼是個令人生厭的人)。“受害者”由實驗主持者選擇,並事先告知試驗過程,而真正參與者的任務就是向巫毒娃娃的身上刺針(扮演“巫師”)。

但是在開始實驗之前,他們與實驗夥伴共處的時間極少(請記住,這些人既可能很招人喜歡,也可能令人討厭)。然後,他們讓“巫師”進入一個房間,讓他們“想象受害人的形象,形成一個生動、有形的印象,但不要大聲說出來”。之後,才讓他們開始向巫毒娃娃的身上刺針。最後,實驗主持者問受害人是否感到疼痛。由於“受害人”己經和試驗主持者事先通氣,因此,他會說,“是的,我有點頭疼”。然後,扮演“巫師”的人需要完成一份問卷調查,其中的一個問題就是,他們對“受害人”的痛苦是否有負罪感,程度如何。奇怪的是,對那些讓人討厭的“受害人”,他們反而覺得自己應該承擔更大的責任,因爲在他們的思維中已經產生一種幻覺:在向巫毒娃娃身上刺針的時候,他們已經在心裏本能地詛咒這些討厭的“受害人”。

隨後,他們繼續進行了幾項試驗。其中一項實驗是觀看參與者看着被矇住眼睛的人投籃,並要求這些參與者想象運動員正在投籃或是做熱身等其他活動。與想象其他內容的人相比,認爲運動員在投籃的人認爲,他們對投籃是否得分負有更大的責任。

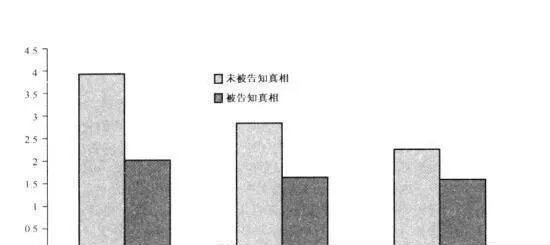

圖14-8 應承擔的責任度(1=不承擔任何責任,7=承擔完全必任)

最後,在一場真實的籃球賽中,他們要求觀衆評價某個運動員對球隊的重要性及原因,或是要求參與者直接描述這名運動員在比賽中的實際表現。比賽之後,再讓觀衆評價他們對球隊的表現應負多大的責任。同樣,那些描述球員重要性的觀衆比只描述球員表現的觀衆,感覺自己的責任更大。(見圖14-8)

在這幾個例子中,那些考慮到“主題”(錯覺,巫術的詛咒/投籃成功)的人會比控制對象(真相)表現出更明顯的“神奇思維”。投資者肯定都曾認真考慮過自己選擇的股票,因此,他們覺得自己應爲最終結果承擔“責任”,實際上,他們根本就不可能影響這些結果。