基金經理普遍專業素質低下是一個不爭的事實,而“高換手率”的人員流動加劇了可持續性責任感的缺失,這是造成當前基金鉅虧的重要原因之一。“新浪財經”最新推出專題《基金觀察:半年鉅虧一萬億383名基金經理誰是黑嘴》。面對如今鉅虧敗局,基金經理難辭其責,淪落到捱罵的份上也在情理之中。

在操作層面上,基金都是以價值投資理論爲核心構建其投資決策體系的,目前鉅虧的事實無可爭辯地證明基金的投資技術決策體系是失敗的,至少存在重大的缺陷。

我認爲,造成基金敗局最根本的原因之一是:價值投資理論適用的主體錯誤。這個提法通俗的表達應是:傳統的價值投資理論並不完全適用於幕金投資,或者基金投資錯誤地運用了價值投資理淪,這或許會令“基金們”產生強烈的質疑。

還以“中國股神”林園爲案例展開這個問題的探討。林園曾經是一名成功的價值投資者,聲稱其從來沒有失敗過,將自己推到“中國股神”高度後便開始運營私葬基金。日前慘敗的局面,宜告了其“神話”的破滅。

作爲一名堅定的價值投資者,林園有過餘年的價值投資的實踐,似乎有一套成功的價值投資模式。爲何同一種投資模式,同一名投資者,結局竟如此不同?林園失敗的主觀原因是多方面的,但有一個主要的原因就是:作爲個人投資者與基金投資者的林園,是兩個完全不同性質的投資主體。

即使作爲個人投資者的林園有一套成功的價值投資模式,但如果生搬硬套到基金投資者林園身上,可能就是一個錯誤,甚至導致投資失敗。要了解這一點,必須對價值投資理論進行深入的探討。

我在(走下神壇的巴菲特)和(價值投資被忽略的關鍵點)中以另一種角度重新審視了傳統價值投資理論,指出:“成功的價值投資四要素是理念、方法、人性與機制,四者缺一不可。成功的理念、方法可以通過學習研究獲得,成功的人性是建立在成功的理念和方法之上的修煉。即便投資者具備了前三個要素,如果沒有一個成功的機制,那麼價硫投資也不可能成功。成功的價值投資需要一個成功的資金機制,成功的資金機制體現爲‘非壓力資金原則’,而非壓力資金原則能增強投資者執行‘波動容忍度原則’。這是確保價值投資的關鍵所在。”

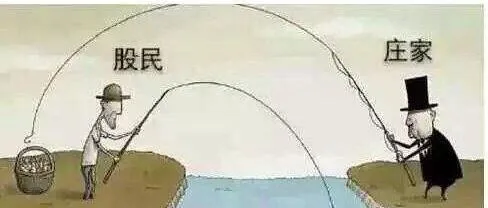

依據“非壓力資金原則”可以將價值投資的主體劃分爲兩種類型:壓力型價值投資者和非壓力型價值投資者。巴菲特與個人投資者的林園就屬於後者,而私募基金的林園則屬於前者。

壓力型價值投資者與非壓力型價值投資者在投資決策體系構建方而應具有較大的差異性,這表現在交易控制與風險控制等各個方面。非壓力型價值投資者應更注重子市場的“未來性”,而忽視市場的“當下性“;在操作層面,他們以“模糊之正確”爲目標。而壓力型投資者恰恰相反,他們應更注1r於“當下性”而淡化“未來性”;在操作層面,應以“精確之正確”爲目標,更多地考慮“壓力型”資金的性質。

半年前,看到一篇某基金經理的訪談錄。當記者問及目前該基金在虧損較大的情況下爲何還如此重倉時,該經理人問答:“坦率地說,重倉是我們一貫的投資策略,也是該基金設計時的既定策略,我們不會改變。”這一說法的確讓人匪夫所思。兒百年的投資血淚史告訴我們:逆勢和重倉是造成投資失敗鼓重要的原因。半年後的今天,在逆勢市場中,這一“既定”的重倉策略讓該基金付出了較大的代價。

我理解甚至同意該經理人對中國股市未來的預期,如果按此預期制定所謂的“重倉”投資策略,或許是正確的。然而,即使中國股市或世界股市未來10年會上漲5倍,100年後會上漲50倍,但我們總不能用希望來交易,將預期當作現實,畢竟基金更重要的是“活在當下”。在市場大幅反向波動造成的鉅虧面前,面對基民的質疑、贖回和清盤的壓力,如果ER倉者不是基金而是一個非壓力資金的投資者,我相信,虧損是暫時的,5年或者10年後,它一定會以燦爛的笑容,笑到最後。

我在《走下神壇的巴菲特》中指出,價仇投資最重要的是長期的持股能力。要做到這一點必須具備對抗或承受大幅市場波動的能力,如果沒有一個良好的資金機制,即便價位投資者具有堅定的信念、優秀的方法、完美的人性,但基於無法承受市場反向波動導致的資金壓力,最終會被迫虧損出局,倒在黎明前的黑暗裏。巴菲特可以說:“如果這個股票值得持有,即使下跌50%也不會賣出止損。”這就是完美而強大的資金機制給

巴菲特帶來的“底氣”,也是其價值投資成功的最垂要的保證。而那些運用壓力資金的代客理財機構、基金公司是無法具備巴菲特那樣的“底氣”的。也正是由於資金機制的問題,使得市場長久以來卜演着衆多的價值投資型基金和理財機構清盤的悲劇。