什麼是薩伊市場定律?

薩伊市場定律源自法國經濟學家讓-巴蒂斯特·薩伊1803年出版的《政治經濟學論》第十五章“論產品需求或市場”。它是一種古典經濟學理論,認爲過去生產和銷售商品所產生的收入是消費的來源,消費創造了對當前產品的需求。現代經濟學家對薩伊定律提出了不同的觀點和不同的版本。

要點總結

- 薩伊市場定律是古典經濟學的一項理論,它認爲購買能力取決於生產能力,從而產生收入的能力。

- 薩伊認爲,要想擁有購買能力,買家首先必須生產出可供出售的產品。因此,需求的來源是生產,而非貨幣本身。

- 薩伊定律表明,生產是經濟增長和繁榮的關鍵,政府政策應該鼓勵(而不是控制)生產,而不是促進消費。

理解薩伊市場定律

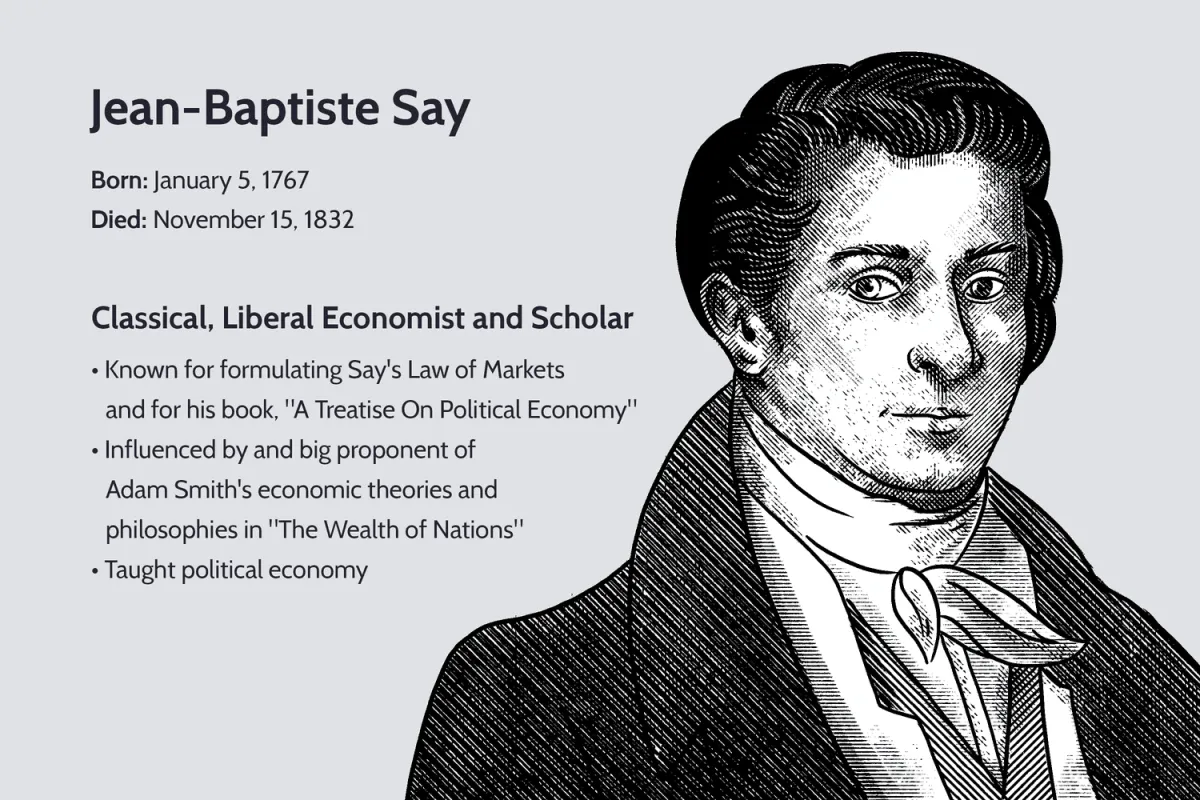

薩伊市場定律由法國古典經濟學家兼記者讓-巴蒂斯特·薩伊於1803年提出。薩伊的理論影響深遠,因爲它闡述了社會如何創造財富以及經濟活動的本質。薩伊認爲,要想擁有購買力,買家必須先出售一些東西。因此,需求的來源先於商品的生產和銷售,而非貨幣本身。換句話說,一個人向他人索取商品或服務的能力取決於他過去生產行爲所產生的收入。

薩伊定律指出,買方的購買能力取決於買方過去在市場上的成功表現。

薩伊定律與重商主義認爲貨幣是財富之源的觀點相悖。根據薩伊定律,貨幣的功能僅僅是作爲一種媒介,用於交換先前生產的商品與新生產的商品之間的價值。新商品通過銷售進入市場,進而產生貨幣收入,刺激人們對其他商品的需求,從而形成持續不斷的生產和間接交換過程。在薩伊看來,貨幣僅僅是轉移實際經濟商品的手段,而非目的本身。

根據薩伊定律,當前對某種商品的需求不足,並非源於貨幣短缺,而是由於其他商品(原本可以出售這些商品並獲得足夠的收入來購買新商品)的生產不足。薩伊進一步指出,在正常情況下,由於生產這些短缺商品能夠帶來利潤,這種某些商品的生產不足很快就會得到緩解。

然而,他指出,當生產中斷因持續的自然災害或(更常見的情況是)政府幹預而持續存在時,某些商品的短缺和另一些商品的過剩現象可能會持續下去。因此,薩伊定律支持這樣一種觀點:政府不應干預自由市場,而應採取自由放任的經濟政策。

薩伊市場定律的啓示

Say 從他的論證中得出了四個結論。

- 一個經濟體中的生產者數量越多,產品種類越豐富,經濟體就越繁榮。反之,那些只消費不生產的社會成員則會拖累經濟發展。

- 一個生產者或行業的成功會惠及其他生產者和行業,因爲他們隨後會購買這些生產者或行業的產品;企業如果選址在成功企業附近或與之進行貿易往來,也會更加成功。這也意味着,鼓勵鄰國生產、投資和繁榮的政府政策,最終也會惠及本國經濟。

- 即使存在貿易逆差,進口商品也有利於國內經濟。

- 鼓勵消費對經濟並非有益,反而有害。隨着時間的推移,商品的生產和積累構成了繁榮;不進行生產的消費會蠶食經濟的財富和繁榮。良好的經濟政策應當鼓勵工業和生產活動,同時將生產哪些商品以及如何生產的具體方向交由投資者、企業家和勞動者根據市場激勵機制來決定。

因此,薩伊定律與當時流行的重商主義觀點相矛盾,重商主義觀點認爲金錢是財富的來源,工業和國家的經濟利益相互衝突,進口對經濟有害。

後來的經濟學家和薩伊定律

薩伊定律在現代新古典經濟模型中仍然適用,並且也影響了供給側經濟學家。供給側經濟學家尤其認爲,對企業減稅和其他旨在刺激生產的政策,在不扭曲經濟過程的前提下,是最佳的經濟政策方案,這與薩伊定律的推論相符。

奧地利學派經濟學家也認同薩伊定律。薩伊認爲生產和交換是隨時間推移而發生的進程,關注不同類型的商品而非總量,強調企業家在協調市場中的作用,並得出結論認爲經濟活動的持續低迷通常是政府幹預的結果,這些都與奧地利學派的理論高度契合。

薩伊定律後來被經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯在其1936年出版的《就業、利息和貨幣通論》中簡單地(且具有誤導性地)概括爲著名的“供給創造自身需求”,儘管薩伊本人從未用過這個短語。凱恩斯改寫了薩伊定律,然後又反對他自己提出的新版本,以此發展他的宏觀經濟理論。

凱恩斯將薩伊定律重新解釋爲關於宏觀經濟總生產和總支出的論述,而忽略了薩伊對各種特定商品之間生產和交換的明確而一貫的強調。凱恩斯由此得出結論,大蕭條似乎推翻了薩伊定律。他對薩伊定律的修正使他主張,當時出現了總體生產過剩和需求不足的情況,並且經濟體可能會經歷市場力量無法糾正的危機。

凱恩斯主義經濟學主張採取與薩伊定律推論截然相反的經濟政策。凱恩斯主義者建議政府應通過擴張性財政政策和貨幣增發來刺激需求,因爲人們在經濟困難時期和流動性陷阱中會囤積現金。