什么是萨伊市场定律?

萨伊市场定律源自法国经济学家让-巴蒂斯特·萨伊1803年出版的《政治经济学论》第十五章“论产品需求或市场”。它是一种古典经济学理论,认为过去生产和销售商品所产生的收入是消费的来源,消费创造了对当前产品的需求。现代经济学家对萨伊定律提出了不同的观点和不同的版本。

要点总结

- 萨伊市场定律是古典经济学的一项理论,它认为购买能力取决于生产能力,从而产生收入的能力。

- 萨伊认为,要想拥有购买能力,买家首先必须生产出可供出售的产品。因此,需求的来源是生产,而非货币本身。

- 萨伊定律表明,生产是经济增长和繁荣的关键,政府政策应该鼓励(而不是控制)生产,而不是促进消费。

理解萨伊市场定律

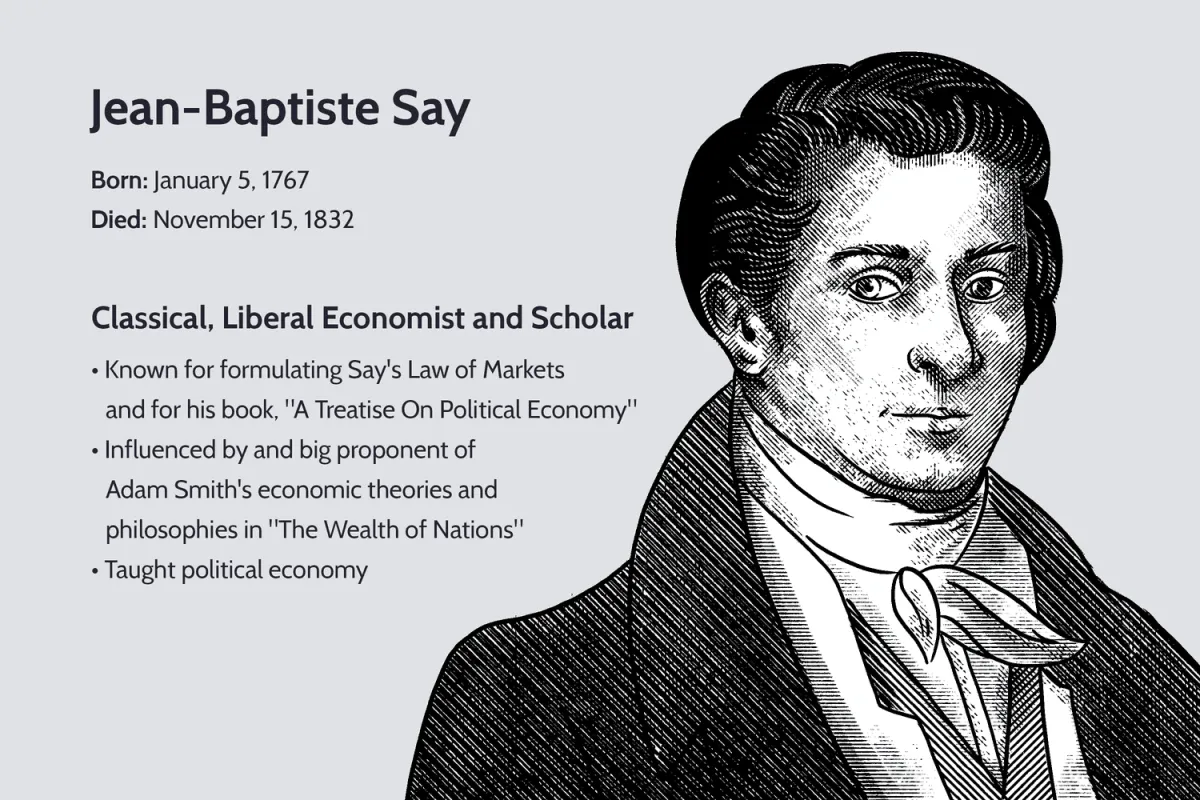

萨伊市场定律由法国古典经济学家兼记者让-巴蒂斯特·萨伊于1803年提出。萨伊的理论影响深远,因为它阐述了社会如何创造财富以及经济活动的本质。萨伊认为,要想拥有购买力,买家必须先出售一些东西。因此,需求的来源先于商品的生产和销售,而非货币本身。换句话说,一个人向他人索取商品或服务的能力取决于他过去生产行为所产生的收入。

萨伊定律指出,买方的购买能力取决于买方过去在市场上的成功表现。

萨伊定律与重商主义认为货币是财富之源的观点相悖。根据萨伊定律,货币的功能仅仅是作为一种媒介,用于交换先前生产的商品与新生产的商品之间的价值。新商品通过销售进入市场,进而产生货币收入,刺激人们对其他商品的需求,从而形成持续不断的生产和间接交换过程。在萨伊看来,货币仅仅是转移实际经济商品的手段,而非目的本身。

根据萨伊定律,当前对某种商品的需求不足,并非源于货币短缺,而是由于其他商品(原本可以出售这些商品并获得足够的收入来购买新商品)的生产不足。萨伊进一步指出,在正常情况下,由于生产这些短缺商品能够带来利润,这种某些商品的生产不足很快就会得到缓解。

然而,他指出,当生产中断因持续的自然灾害或(更常见的情况是)政府干预而持续存在时,某些商品的短缺和另一些商品的过剩现象可能会持续下去。因此,萨伊定律支持这样一种观点:政府不应干预自由市场,而应采取自由放任的经济政策。

萨伊市场定律的启示

Say 从他的论证中得出了四个结论。

- 一个经济体中的生产者数量越多,产品种类越丰富,经济体就越繁荣。反之,那些只消费不生产的社会成员则会拖累经济发展。

- 一个生产者或行业的成功会惠及其他生产者和行业,因为他们随后会购买这些生产者或行业的产品;企业如果选址在成功企业附近或与之进行贸易往来,也会更加成功。这也意味着,鼓励邻国生产、投资和繁荣的政府政策,最终也会惠及本国经济。

- 即使存在贸易逆差,进口商品也有利于国内经济。

- 鼓励消费对经济并非有益,反而有害。随着时间的推移,商品的生产和积累构成了繁荣;不进行生产的消费会蚕食经济的财富和繁荣。良好的经济政策应当鼓励工业和生产活动,同时将生产哪些商品以及如何生产的具体方向交由投资者、企业家和劳动者根据市场激励机制来决定。

因此,萨伊定律与当时流行的重商主义观点相矛盾,重商主义观点认为金钱是财富的来源,工业和国家的经济利益相互冲突,进口对经济有害。

后来的经济学家和萨伊定律

萨伊定律在现代新古典经济模型中仍然适用,并且也影响了供给侧经济学家。供给侧经济学家尤其认为,对企业减税和其他旨在刺激生产的政策,在不扭曲经济过程的前提下,是最佳的经济政策方案,这与萨伊定律的推论相符。

奥地利学派经济学家也认同萨伊定律。萨伊认为生产和交换是随时间推移而发生的进程,关注不同类型的商品而非总量,强调企业家在协调市场中的作用,并得出结论认为经济活动的持续低迷通常是政府干预的结果,这些都与奥地利学派的理论高度契合。

萨伊定律后来被经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯在其1936年出版的《就业、利息和货币通论》中简单地(且具有误导性地)概括为著名的“供给创造自身需求”,尽管萨伊本人从未用过这个短语。凯恩斯改写了萨伊定律,然后又反对他自己提出的新版本,以此发展他的宏观经济理论。

凯恩斯将萨伊定律重新解释为关于宏观经济总生产和总支出的论述,而忽略了萨伊对各种特定商品之间生产和交换的明确而一贯的强调。凯恩斯由此得出结论,大萧条似乎推翻了萨伊定律。他对萨伊定律的修正使他主张,当时出现了总体生产过剩和需求不足的情况,并且经济体可能会经历市场力量无法纠正的危机。

凯恩斯主义经济学主张采取与萨伊定律推论截然相反的经济政策。凯恩斯主义者建议政府应通过扩张性财政政策和货币增发来刺激需求,因为人们在经济困难时期和流动性陷阱中会囤积现金。