後泡沫時代的基本標誌之一就是經濟週期與股票市場之間的高度同步性。這意味着,所有市場的投資者都可以靜觀其變,等待週期性先導指標發生變化。那麼,這是否同樣適合於價值投資呢?日本人的經歷否定了這個猜想。按照“持有價值股、賣空熱門股”的投資策略你就可以坐享其成,只需隨波逐流,不招考慮追逐時機。但是,“大蕭條”時期的情況卻大相徑庭。在那段時間,一切手段都無濟於事,你唯一能做的:就是遠離股票。

我一直認爲,後泡沫時代的基本特徵之一,就是經濟週期與股市週期之問的高度同步性。究其原因,在於從泡沫時期的全面擴張到泡沫後時代諸多增長造成的收益動因變化。在此期間,成長股的失敗讓投資者下調了股票的投資等級。

經濟週期與股市週期之間的高同步性意味着,在整個市場上,投資者都可以靜觀其變,等待週期性先導指標出現變化,告訴他們何時返回市場。這是否適合於價值型投資者呢?按照本傑明•格林厄姆的說法,我們是否既要考慮定價還要考慮擇時呢?爲了對此進行評枯,我對日本後泡沫時代及大蕭條時期的價值股情況進行了研究。

日本的經歷表明,價值型投資者不必考慮任何形式的市場擇機。儘管日本市場也存在所謂的週期性,但價值投資策略本身就足以幫助投資者渡過難關(年均收益率爲3%,市場總體年均收益率爲-4%)。賣空投資者的業績更爲出色。在後泡沫時代,“持有價值股/賣空熱門股”策略創造的年均收益率達到了12%!

大蕭條則讓我們看到另一幅完全不同的景象。在那個時期,持有任何股票都不是好事。無論是價值股、成長股還是市場大盤,都不能倖免於難。兩者的巨大反差在於事件的深度和廣度。在大蕭條時期,美國的工業生產從高峯跌至谷底,產量直線暴跌了50%。在3年的時間裏,消費品價格年均下降幅度爲9%。相比之下,在過去的兩個10年期間,日本的工業產量和通貨膨脹率則基本保持不變。

展望未來,我們至少可以輕而易舉地想到三種途徑:“樂觀道路”(刺激計劃發揮作用,而且美聯儲成功製造通貨膨脹)、“日本式道路”(低增長、低通脹的緩釋型方案)及“大蕭條Ⅱ”式道路。按前兩種途徑,價值股應該有優異表現。在第三種方式中,持有任何股票都可能跌入陷阱。既然我還不清楚哪條道路最有可能成功,因此,我只能繼續認爲,在熊市條件下,慢出手,穩投入,應該是最理性的方法。

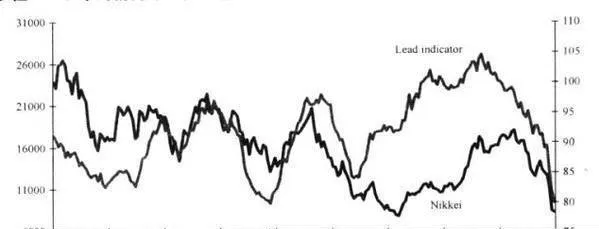

我一直認爲,後泡沫時代的基本特徵之一,就是經濟週期與股市市場之間的高度同步性—日本的情況即證明了這一點(見圖7-1)。

圖7-1 日本股票市場與先導指標

同步性增加的主要原因在於收益驅動因素的作用。股票的全部收益可以劃分爲以下三個來源:市場估值的上漲、基本業務的增長以及估值乘數的變化。但過去10年卻向我們展現了一幅完全不同的景象。由於初始股息支付率極低,使得投資者的收益幾乎全部來源於業務增長。因此,在後泡沫時代,股票市場表現出與經濟增長高度相關的同步性。當然,在經濟增長停滯時,投資者就必須降低估值比率,從估值角度尋找廉價股票。

這或許可以讓投資者選擇等待,在經濟形勢出現轉機之前遠離股市。但這也促使我思考:這對價值投資意味着什麼呢?在後泡沫時期,價值投資者是否應該更注重投資策略呢?