現在我們對2000年年初到年中的房地產泡沫已相當熟悉了。金融系統的相互作用、複雜性以及大最大型投資機構參與不道德交易,已經超過了該理論的範籌。我們可以簡要理順的是,有效市場假說的部分理論在這場泡沫被無限吹大的過程中起到了煽風點火的作用。這場危機與LTCM的倒下性質相似,只不過規模更加龐大。

雖然有1987年的股災和LTCM的失敗,但絕大部分投機機構仍然育目相信波動性是衡量風險的唯一標準。儘管在次級債及其他更低質量的住房抵押貸款支持證券(RMBS)投資中,槓桿率達到了特別高的水平,但一直未能引起長期受有效市場似說和資本資產定價模型風險理論薰陶的投資組合經理或機構風險控制部門的關注。就此而言,這些產品的流動性同樣也沒有被質疑過。但其實,成千上萬的住房抵押貸款的質量差異是巨大的:從好的產品到非常糟糕的產品。通常來說,這些產品的流動性一般都很低,因爲每個抵押貸款組合都是由多個RMBS構成的,其級別從最高信用評級AA等級到最低的有毒級別不等。因此,即使是大概的定價,也需要經過大量的分析才能得到,所以交易商的買賣價差一般都很大。此外,山於被認爲是唯一需要考慮的風險要素,當房價持續高漲時,波動性一般都很低。

2002年以後,部分抵押放貸人、投資銀行、對沖基金及高達30%的較激進的銀行的槓桿率開始急速提高至35~40倍。保證金非常充足,在低利率的情況下,幾乎不費吹灰之力就可以獲得,而這顯然鼓勵了槓桿的使用,如同美國長期資本管理公司事件和1987年大股災一樣。抵押貸款的發行人和貸款公司幾乎令所有銀行都把錢投向了它們。

最終,銀行和投資銀行資助了大量致力於創新產品和複雜產品的投資公司,這些公司擁有不少這樣的債券及對市場反應尤爲不敏感的衍生品。但它們忘記了這些證券多數都是次級抵押貸款,也忘記了投資銀行其實運用了大量的槓桿,而銀行的風險控制部門卻視這一切運行正常。畢竟,在泡沫頂點時期,RMRS組合的波動率一直都很低,並且這些風險控制人員一直以來也受到默頓、斯科爾斯及法瑪教授的影響:長期來看波動率不會變動。他們認爲,風險被鎖在鐵籠之中,故可以放鬆警惕,着眼去爲公司和自己掙大錢。

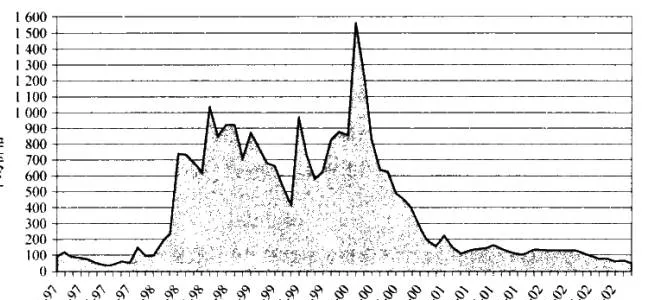

盡竹有美聯儲主席格林斯潘和後繼者伯南克以及其他許多專家信誓旦旦地聲稱一切都好,但美國全國性的房產泡沫狂潮已近尾聲。到了2006年夏末,房價開始回落,這種下跌的趨勢一直延續到2007年。2007年年初,住房抵押貸款市場開始崩潰。2008~2009年4月期間房價繼續下跌,與之相應的是。很多房屋所有者開始拖欠住房抵押貸款,出現了棄房潮。可以想象,抵押貸款債券市場也隨之崩演。2007年年初,市場流動性開始凍結;到2008年,流動性幾近枯竭。從2006年8月開始呈下行之勢的住房抵押貸款證券,在隨後的兩年裏逐步崩潰。這對經濟的傷害要甚於美國曆史上任何一次股市崩盤。有趣的是,曾給許多次級垃圾債券授予AAA評級的標準普爾,竟然在2011年給予美國國庫券更低的評級。當然,這又是一個新故事了。