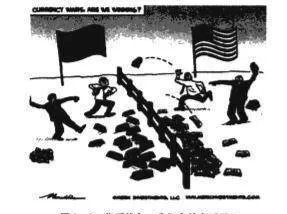

商品尤其是全球各大交易所的商品期貨就更是風險資產。全球大宗商品一般是用美元計價,所以如果買商品則需要用美元,就是在賣美元,而如果市場買美元就意味着在賣商品。所以如果我們去買銅,做原油,乃至金和銀的電子盤交易,從電子盤的角度而言,我們是在買風險資產,而不是在避險。這裏還是要特別講一下怎麼理解黃金是避險資產,關於今年(2013年)4月份黃金大跌後所謂“中國大媽”與“華爾街大鱷”之間的戰鬥就是關乎黃金是否避險的這個主理。圖1-3是美國人畫的圖,我們可以從中瞭解他們如何看待這場戰爭。

筆者認爲黃金依然是全球頭號避險資產,而且排在美國國債和美元之前,但是前提是我們所持有的是金銀實物而非電子盤,例如“紙黃金”或者黃金ETF。當錢都不管用變成了廢紙的時候,如果你去買麪條,別人說二兩面條啊,賣八十萬,你說我給你一小塊黃金你給我兩斤麪條,你幹不幹?我想那人可能願意。所以這個時候如果你持有實物就沒有任何問題。當然如果那個時候你沒有黃金但有很多鎘,比如把家裏的空調或者冰箱後面的冷凝管拆下來,那些是銅管,你拿到街上還是找那個賣麪條的商販,和他商量用兩斤銅管換兩斤麪條,估計他也可能會認真評估這個以物易物的貿易。所以如果持有的是現貨黃金就具有避險的屬性,就算是用汽油去換麪條,估計那個小販可能也幹,伊拉克當年與聯合國就簽過用石油換食品的協議。要想避險,我們應該持有金銀的現貨而不是去交易電子盤。在電子盤裏面我們把商品都歸爲風險資產,這個是大致的分類。

這樣我們就會了解所謂資金的流動,其實是資金在避險資產和風險資產之間的幾個資金池子裏的流動。當大家覺得市道非常糟糕的時候,無論是真的經濟危機還是對於經濟危機的擔優,一般這個時候資金會離開股市,離開匯市裏的非美貨幣,也會離開商品市場而去買美元,去買國債以期獲得保本和微薄的固定收益,有時甚至不要收益,例如購買黃金去保值,只要能讓資金安全,這個時候我們就說資金進入了危險的池子,我們會經常看到“風險厭惡情緒(避險情緒)推動資金購入避險資產”這樣的說法。這個時候我們看到股市、商品以及匯市裏的非美貨幣都會下跌或者是震盪下行的弱勢格局。但反過來講,如果經濟很好,或者人們以爲很好,很多時候是樂觀的預期而非實際情況在推動市場。按國內說法,這個時候我們就會看到所謂的“存款大搬家”,大家把錢從銀行裏提出來,存定期的定息也不要了,都去證券公司開戶買股票,去期貨公司開戶做期貨,甚至去做外匯,這個時候資金離開了避險池子,去追逐風險,去購買風險資產。所以風險資產受到追捧,價格一路上揚。

當股市、匯市和商品的牛市到來的時候,我們會發現不久之前的那些利空消息都不見了,取而代之的是媒體上大肆唱多的利好消息。難道僅僅幾個月之後經濟的基本面就完全改變了嗎?究競是因爲經濟復甦帶動需求上升最終推動價格上漲,還是因爲價格上漲從而投機需求上升最終使得經濟復甦呢?究竟哪個是因,哪個是果呢?值得各位交易員們思考。所以,大宗商品爲風險資產,與國債價格負相關,與股市正相關但有時間先後順序。